Una storia poco nota del grande musicista, con protagonista la cognata e soprattutto il nipote, conteso dai due in una guerra familiare che, forse, alla fine, saprà intonarsi verso una melodia di riconciliazione.

«Poi, un giorno mi venne da annotare che Ludwig van Beethoven non poteva non diventare sordo. Perché era del tutto sordo alle ragioni degli altri. Non dava ascolto che alle proprie».

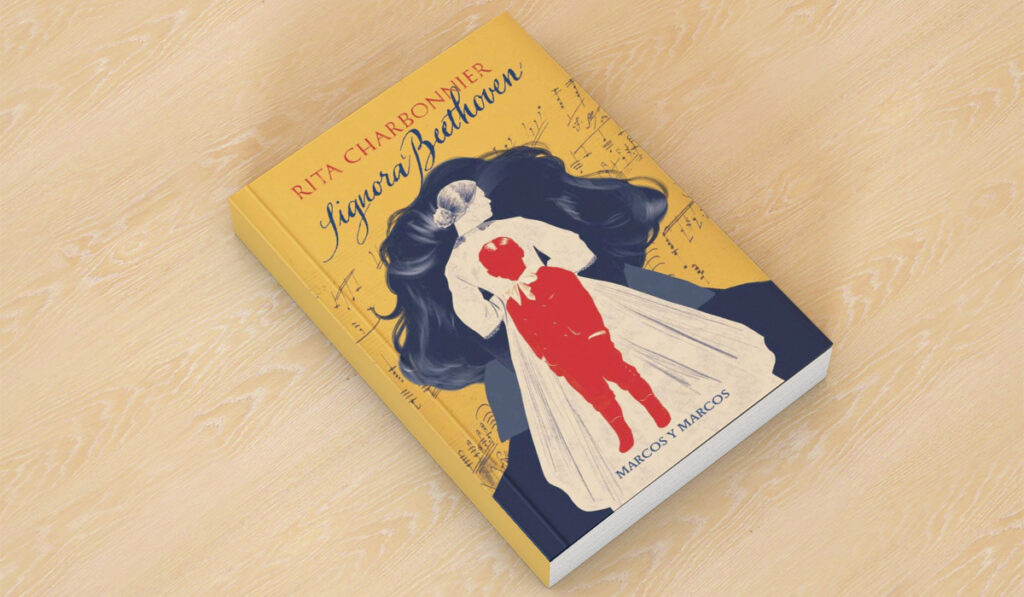

Ci sono storie che abbiamo sempre sentito raccontare da un solo punto di vista. Poi arriva Signora Beethoven di Rita Charbonnier, edito da Marcos y Marcos, e tutto cambia. L’autrice, con acume e grazia narrativa, ci prende per mano il lettore e ci accompagna dietro le quinte del mito di Ludwig Van Beethoven. Ce lo rende più umano, più imperfetto e fallibie, e lo fa restituendo voce e spessore a Johanna Reiss, niente meno che la cognata del grande genio.

Johanna non è solo la cognata del compositore, è il suo bersaglio prediletto. Per la società viennese dell’epoca – e per lo stesso Beethoven – è “una poco di buono”, una donna con una reputazione discutibile, colpevole di aver sposato il fratello di un genio. Ma Johanna non si piega. Non è un’eroina idealizzata: è umana, ostinata, talvolta imperfetta, e proprio per questo reale. Desidera ciò che ogni essere umano reclama: amore, rispetto, il diritto di essere madre.

Una donna che non è passata alle Storia, ma che senza dubbio ha contribuito a farla. A modo proprio, magari nell’ombra, oppure nei ritagli di cronaca, ma quello che è certo è che nessuno si ricorda di lei, nessuno le rende omaggio. Ma per fortuna ci sono autrici straordinarie come Rita Charbonnier che le ha ridato voce.

Cuore pulsante del romanzo è il conflitto feroce per l’affidamento di Carl, il figlio di Johanna e Karl van Beethoven, fratello del genio. Il compositore, zio del ragazzo, userà ogni mezzo – legale e morale – per strapparglielo, ritenendosi il solo in grado di offrirgli un’educazione degna. È qui che viene mostrata tutta la complessità di Ludwig: genio sublime al pianoforte, ma tiranno tra le mura domestiche, capace di grandi cose e di bassezze devastanti. Il contrasto tra la sua arte e il suo carattere risuona in tutta la sua drammatica bellezza.

La maternità, in “Signora Beethoven“, è un campo di battaglia. È desiderio, perdita, lotta per l’identità. Johanna non vuole solo crescere suo figlio: vuole affermare il diritto di esistere. Rita Charbonnier la racconta con una scrittura che accarezza e ferisce, che illumina i dettagli e scava nei silenzi. La voce narrante è tutta sua – prima persona femminile, limpida, onesta – e restituisce dignità a chi ne è stata privata per tanto tempo.

Signora Beethoven

Rita Charbonnier

Ogni volta che entra in un luogo pubblico, su di lei si posano sguardi pieni di diffidenza, commiserazione, per non parlare dei colpetti di tosse e mormorii che si sollevano nelle sale da concerto. E per vedere il proprio figlio Carl, giunge perfino a travestirsi da uomo. Eppure, Johanna non è una criminale. È la cognata di Ludwig van Beethoven. Certo, da giovane ha commesso più di un pasticcio. Tutti la considerano una mezza ladruncola, una donna facile, ma non è proprio così. Beethoven ne approfitta, e fa di tutto per strappare a Johanna il figlio. Desidera un erede? Desidera fare di lui un grande musicista? Vuole forse ricattare la cognata per motivi non chiari? Johanna tenta di guadagnarsi con le unghie – a volte, forse, maldestramente – un poco di spazio e di rispetto. Di potersi almeno occupare ufficialmente, e non da semiclandestina, di suo figlio. Sullo sfondo, un Beethoven fragile, scorbutico, profondamente ingiusto ed egoista ma anche il racconto della creazione musicale, in tutta la sua maestosa, energica bellezza e necessità.

Come sarebbe stato il grande artista senza questa lotta con la cognata? Come sarebbe stata la sua musica senza Johanna? Che donna sarebbe stata Johanna senza il continuo confronto con quell’uomo? La potenza di storie come questa sta proprio nel rimanere sospesi, al crocevia di ipotesi che rimarranno tali, ma che ci fanno interrogare a cascata su temi più universali, quali i legami familiari, la dipendenza affettiva, la moralità, le varie forme di amore.

E poi c’è la musica, ovviamente. Presenza viva, costante, che attraversa le stanze come un profumo dolce e amaro. Ma è la musica vista da fuori, da chi ne è esclusa. Non la gloria del compositore, ma la frustrazione di chi lo ammira e lo subisce al tempo stesso.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.